OCPPとは?EV充電器をOCPPにするメリットを解説

EVの普及を加速させるためには、充電インフラを効率的に整備・運用することが重要になります。そこでカギを握るのが、充電器と充電制御管理システムを接続する通信プロトコルであるOCPPです。

本記事では、OCPPの概要や機能、OCPPを採用するメリットなどを解説します。

目次

OCPPとは

OCPP(Open Charge Point Protocol)とは、電気自動車(EV)の充電器と充電制御管理システム間の通信を標準化するために設計された、オープンソースの通信プロトコルのことです。

OCPPは国際標準通信プロトコルであり、異なるメーカーやシステム間での相互運用性を確保し、EV充電インフラの効率的な運用を可能にします。

OCPPの沿革と機能拡張

OCPPは過去十数年にわたりバージョンアップしており、2010年にOCPP 1.2、2012年にOCPP 1.5、2015年にOCPP1.6がリリースされました。

2020年にはさらにOCPP 2.0.1を策定し、2025年にはOCPP2.1がリリースされました。

OCPP 2.0.1以降では、ISO 15118(EVのバッテリーから電力を系統に流す際の通信規格の1つ)との統合が進み、EVと充電器間の高度な通信が可能になっているほか、セキュリティ対応なども追加されています。

さらにOCPP2.1では、支払い機能(QR支払い・端末支払い)、DER(分散型電源)やV2X(EVバッテリーからの電力供給)との連携強化などが追加されました。

なお、バージョン1.6と2.0には互換性がありませんが、2.0と2.1は互換性があります。

OCPP 2.0.1以降が規格上優位となっていますが、この規格を実装した車両や充電器が市場に普及するまでにはまだ多くの時間を要することに注意が必要です。現在ではまだOCPP1.6対応製品が技術的成熟度や経済性の観点から市場の主流となっています。

OCPP以外のプロトコル

日本では、OCPP以外の充電器制御通信プロトコルとしてECHONET Liteが一定程度普及しています。

ECHONET Liteは、エコーネットコンソーシアム(現「一般社団法人エコーネットコンソーシアム」)によって策定された、スマートホームやIoT環境における通信プロトコルです。家庭用電化製品、住宅設備、センサーなどの機器を相互接続し、効率的なエネルギー管理や遠隔操作を可能にする標準規格として利用されています。

OCPPのメリット

OCPPには以下のようなメリットがあります。

柔軟性と拡張性

OCPPはオープンプロトコルであるため、異なるメーカーの充電器や充電制御管理システムとの接続・管理が可能です。特定のメーカー・システムの組み合わせに依存することなく、設置環境に応じた充電器の選択肢が広がります。

またOCPPに準拠した充電器であれば、既に設置した後からでも充電制御システムに統合することが可能です。

通信障害時のリスク低減が可能

OCPPは通信障害が発生した場合でも、充電器がオフラインモードで動作を継続できる設計になっています。これにより、バックエンドシステムとの接続が一時的に失われても、充電を中断することなく行うことが可能です。

OCPP 1.6以降では、TLS暗号化を用いた安全な通信が可能となり、通信障害時のデータ漏洩リスクを低減しています。

OCPPは、もともと商業利用を前提に世界中の専門家によって議論が重ねられ整備されてきた規格であり、充電サービス継続性の観点から不具合発生時のトラブルシューティングが充実しています。例えば、予め「毎日●時から●時までは●アンペアで充電」などの指示書を送っておくことで、通信障害やシステム障害が起こっても充電を自立的に行うことが可能です。ECHONET Liteや独自システムになると、不具合の想定やその対応策などをシステムごとに自前で考えなければならず、充電器の自立運転も困難なため、通信障害時やシステム障害時には充電ができなくなる可能性があります。この違いが大きなメリットです。

低コストで運用可能

OCPPはオープンソースであり、ライセンス費用が不要です。また、無線による通信を前提としているため、通信線の敷設が不要となります。独自システムの場合、電源線とは別に通信線や通信ゲートウェイ等の通信機器、さらに制御盤や専用端末など、様々な追加装置が必要となるケースが多いです。その点、OCPP対応充電器は基本的には無線通信モジュールと充電制御機能も内蔵のため、追加の装置等は不要となり、初期導入コストや運用コストを削減しながら広範囲に運用することが可能となっています。

そのため、OCPP準拠の充電器は、ECHONET Liteといった他の専用プロトコルを使用する充電器に比べてコスト面で優位性があると言えます。

高度なスマート充電機能

このほか、OCPP充電器であれば充電制御システムから時間や電流値を細かく指示する「スマート充電」が可能であり、複数台の充電器を一定の上限電流値の範囲内で調整しながら運用することも可能です。ECHONET Liteや独自システムの場合で充電制御システムを構築した場合でも制御は可能ですが、開発コストが大幅に増えたり、ON/OFFのみの切り替えしかできず、非効率な制御となるリスクがあります。

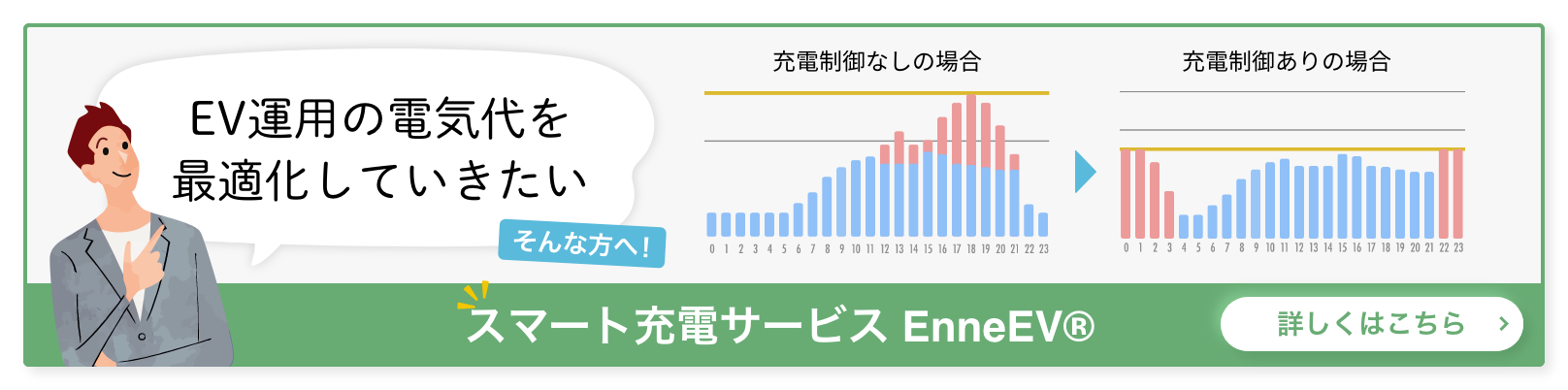

スマート充電機能については以下の記事でも詳しく解説しています。

これらの点を踏まえると、法人において多くのEVを導入する場合は、OCPP対応充電器とOCPPによるスマート充電機能が可能な充電制御システムを選択すべきでしょう。

OCPP充電器+スマート充電ならEnneEV

OCPPは、柔軟性や拡張性、通信障害時のリスク低減、低コスト運用、高度なスマート充電機能といった多くのメリットを有しています。そのため、EV充電インフラの導入・運用を効率化し、長期的なコスト削減を実現することが可能です。

これらの特長により、OCPPは世界的に最も広く採用されているプロトコルとなっています。

エネットでは、EV充電インフラの導入とEV充電器の遠隔制御により電気料金の上昇を抑制するサービス「EnneEV(エネーブ)」を提供しています。EV充電器の導入のご相談から設置・制御運用・アフターケアまでワンストップで対応可能です。

OCPPは日本国内でも普及しつつありますが、実際にOCPPを使いこなせている事業者はまだごく少数です。そうした中でエネットは国内で最も早くから実用化を進めており、豊富な経験とノウハウを有しています。

以下の資料では、EV導入における「充電器選び」の重要性や、コストを抑えるための 賢いEV充電器選びのポイントを解説しているのでぜひご覧ください。

よくわかる EV充電器の教科書

本資料では、EV導入のカギとなる「充電器選び」のポイントをわかりやすくご紹介しています。EV導入に向けて、コストを抑えながら賢く充電器を選びたい方はぜひご覧ください。