【2025年最新】日本のEV充電インフラの現状とは?

EVを普及させるには、EV充電インフラの整備も必要です。日本政府はEV充電インフラの設置目標を掲げていますが、整備状況はまだ十分とは言えず、今後取り組みを加速させる必要があります。

本記事では、日本のEV充電インフラの現状や政府の取り組み、EV充電インフラ整備の課題と今後の展望を解説します。

目次

日本のEV充電インフラの現状

はじめに、日本におけるEVの普及状況について見ていきます。

日本の2025年3月時点でのEVの割合は1.4%にとどまっています※(参考資料より算出)。

※参考:一般社団 日本自動車販売協会連合会「燃料別販売台数(乗用車)」

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

EVの普及率に影響する要素の1つに、「充電インフラが十分に整備されているか」という点があります。

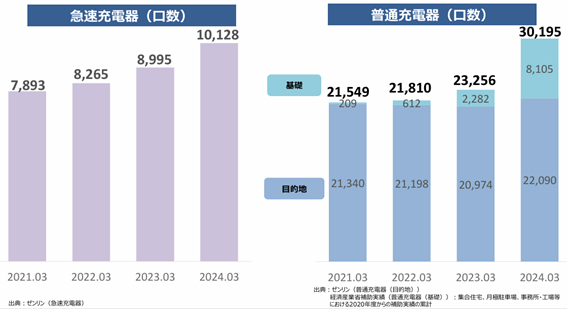

日本のEV充電インフラの整備状況を見ると、2024年3月時点で約4万口の充電器が設置されています。うち、普通充電器は約3万口、急速充電基は約1万口です。

政府は「グリーン成長戦略」(2021年6月改定)において、2030年までに充電インフラを15万基設置することを目標に掲げています。さらに2023年10月には「充電インフラ整備促進に向けた指針」を示し、充電器の単位を「基」から「口」に見直したうえで、設置目標を30万口へと引き上げました。

引用:経済産業省「第7回充電インフラ整備促進に関する検討会事務局資料」

海外との比較

2024年時点において、世界全体では約540万基(急速充電器:200万基、普通充電器:340万基)の公共用EV充電器が整備されています。

以下では、特に整備が進んでいる中国、ヨーロッパ、アメリカの状況をご紹介します。

・中国

中国は世界最大の充電インフラを有しており、EVの普及をリードする国の1つです。

2024年時点における設置数は、普通充電器が約190万基、急速充電器は約160万基にのぼります。世界の急速充電器の80%、普通充電器の約47%を占めており、特に急速充電器の設置が進んでいます。

・ヨーロッパ

2024年時点のヨーロッパにおける設置台数は、普通充電器が約81万基、急速充電器が約18万基です。

欧州連合(EU)では、主要道路沿いに60kmごとに少なくとも150kW以上の急速充電器を設置する規制が導入されています。また、二酸化炭素と水素を合成して作る液体燃料「e-fuel」を使用する車両を除き、ガソリン車の販売を2035年以降禁止する方針をとっており、こうした規制を背景に今後もEV充電インフラの整備は進むと予想されます。

・アメリカ

2024年時点のアメリカにおける設置台数は、普通充電器が約14万基、急速充電器が約5.3万基です。

テスラの北米充電規格(NACS)を標準化する動きが進行中で、充電インフラの相互運用性が向上しています。これにより、充電環境がさらに改善されることが期待されています。

州によって整備状況は大きく異なり、カリフォルニア州では特に充電インフラが充実しています。

海外のEVシフトの状況については、以下の記事でも詳しく解説しています。

EV充電インフラ普及のための政府の取り組み

日本政府は前述の通り、「グリーン成長戦略」に基づきEV充電インフラの設置目標を定めており、以下の原則※に沿って充電インフラ整備を進めていくこととしています。

・ユーザーの利便性の向上

車両の性能や使い方を考慮しながら、ユーザーの利便性を向上する。このため、高出力化、設置目安の具体化等を図る。

・充電事業の自立化・高度化

充電事業の自立化・高度化を図る。このため、コストを低減するとともに、サービスの高度化を図る。

・社会全体の負担の軽減

充電インフラの整備や運用に伴う公的負担や電力システムへの負担を低減していく。このため、公共性を考慮しながら、効果的、効率的な整備を進める。

※出典:経済産業省「第7回充電インフラ整備促進に関する検討会事務局資料」

また、具体的な取り組みとして以下があります。

・補助金の交付

充電インフラ設置に対する補助金を提供し、民間事業者や自治体の負担を軽減しています。

また、経済産業省と国土交通省は「高速道路における電動化インフラ整備加速化パッケージ」※を策定し、充電インフラ補助金の予算拡充・補助額の引き上げや、SA・PA での(EV)充電インフラ整備費用への国費支援制度の創設などの取り組みを進めているところです。

※出典:国土交通省「高速道路における電動化インフラ整備加速化パッケージについて」

EVの購入に対しても補助金を交付する制度があります。詳細は以下の記事をご覧ください。

EV充電インフラ整備の課題

EV充電インフラの整備にあたっては国の支援制度を利用できますが、以下のような課題もあります。

高額な設置コスト

充電インフラの設置には高額な初期投資が必要です。特に急速充電器の設置には多額の費用がかかります。

民間事業者が採算性を理由に撤退するケースもあり、充電インフラの拡充が停滞する要因となっています。

地域間の格差

公共用のEV充電スポットは、EVの利用者が多い地域に集中する一方、不足する地域もあります。EV利用者が少ない地域での公共用EV充電スポットは事業者にとって採算がとりにくい状況です。そのため、撤退のリスクも高まります。

公共の充電スポットだけではなく、自宅や会社で充電器を導入して充電することが求められています。

メンテナンス

設置後の充電設備の維持管理や故障対応が迅速に行われていないと、利用率が下がります。

公共用の充電スポットでは雑に扱われたりすることがあり、充電口や充電ケーブルなどが破損したりするケースもあります。また、急速充電器においては交流から直流への変換や高電圧への昇圧などが頻繁に繰り返されることから電気設備面での負荷が多く故障が発生するケースがあります。また、利用者の認証や課金、充電器と車両との間の通信不良などのシステム面のトラブルが発生するケースもあります。こうした故障や不具合で停止した充電器が長時間放置されることで利用者の満足度や利用率が低下するといった課題があります。

EV充電インフラの今後

脱炭素社会の実現に向けてEVの普及率を高めていく必要があり、そのためにEV充電インフラの拡充が進められています。

これまで解説したように、政府は2030年までに充電インフラを30万口に増設する計画を掲げていますが、一方で、設置コストや地域間の格差、メンテナンスといった課題も存在します。

これらの課題を克服するためには、自宅や職場での充電器設置による「基礎充電」も、有効な解決策の1つです。

基礎充電なら、普通充電器の利用で設置コストは低く抑えることができ、充電スポットを探す必要もなく、充電設備も交直変換や昇圧などが一切ないことからほぼトラブルフリーでメンテナンスコストもほぼ不要です。

自宅や職場での充電器設置による基礎充電が進むことで、EV市場の拡大と持続可能な社会の実現が加速することが期待できます。今後は基礎充電が鍵を握るでしょう。

企業や自治体でのEV充電器導入ならEnneEV

低コストな基礎充電を活用するため、企業や自治体におけるEV充電器の導入支援を行うサービスとして、EnneEV(エネーブ)があります。

EnneEVは、複数台EV充電器を導入する場合、EV充電器を遠隔制御することで設備増強コストや電気代の上昇を抑制するサービスです。

EV充電器導入計画の相談から、充電器の設置工事、充電器の制御・管理、アフターケアまでワンストップで対応できます。充電制御により電気代を契約電力内にコントロールすることで、コストを抑えながらEV充電器を多数導入でき、効果的な基礎充電の実現に貢献します。

EnneEV(エネーブ)の詳細についてはこちらをご覧ください。

以下の資料では、「EVの充電設備の数は少ないのか?」、「充電に時間がかかるのか?」などのよくある疑問に回答しています。ご関心のある方はぜひご覧ください。

よくあるEVの疑問解決BOOK

本資料では、航続距離、加速性、充電時間などEVのよくある疑問に回答しています。EVについて知りたい方はぜひご覧ください。